佟立涛

2024-10-28 10:53:19

佟立涛

2024-10-28 10:53:19

食用高膳食纤维的饮食有许多健康益处,包括降低心血管和冠心病的风险。研究表明,膳食纤维对健康的影响与其在胃肠道中的行为有关。膳食纤维不能够被胃肠中的消化酶分解,但能够被大肠中的微生物发酵利用,产生短链脂肪酸等代谢产物,并且改变肠道菌群组成。不同类型的膳食纤维在大肠中的发酵速率、产物及对肠道菌群的影响不同(STEPHEN and CUMMINGS, 1979)。根据之前的研究结果可知在不同的高压微射流处理条件下,获得了不同的IDF样品,在粒径、基本组分和结构层面呈现出显著差异。因此,设计采用体外厌氧发酵模型研究IDF样品与肠道菌群的相互作用,选取特定时间点测定pH值,短链脂肪酸,并利用16S rRNA高通量测序技术分析不同HPM处理条件下获得的IDF的发酵特性。

佟立涛

2024-10-28 10:53:19

佟立涛

2024-10-28 10:53:19

将一定质量的青稞麸皮分散在去离子水(1:10,w/v)中,在磁力搅拌器搅拌1 h。首先,加入耐高温α-淀粉酶(5 μL/mL),在95℃水浴条件下反应0.5 h。将混合物冷却到室温后,调节pH至9-11。加入碱性蛋白酶(5 μL/mL)后置于60 ℃水浴中反应2 h。随后,调节pH至7,沸水浴处理10 min,再离心(4800 rpm,15 min)后,收集沉淀物,用95%乙醇洗涤2次。最后,沉淀物在50℃的电热鼓风干燥箱中干燥,干燥后的样品保存于干燥器中用于后续实验。

在高压微射流处理前,将干燥的IDF均匀分散在蒸馏水中(1: 80,w/v)。为了避免动态高压微流化设备中狭窄的相互作用室中堵塞,采用粗磨设备进行预处理,所得样品记为IDF-RG。随后,使用动态高压微流化设备在60 MPa一次、120 MPa一次和120 MPa两次条件下对纤维悬浮液进行处理,样品分别命名为IDF-60、IDF-120和IDF-120-2。在HPM处理前,进样温度保持在30℃以下。纤维悬浮液经过旋转蒸发,冷冻干燥,并储存在干燥器中用于后续指标测定。

佟立涛

2024-10-28 10:53:19

佟立涛

2024-10-28 10:53:19

采用体外厌氧发酵模型研究了IDF样品与肠道菌群的相互作用。粪便样本由4名健康志愿者(1名男性和3名女性,年龄20-30岁)提供,他们饮食健康,无胃肠道疾病史,3个月未接受服用抗生素。将新鲜粪便样品与PBS缓冲液(pH = 7.0-7.2)(1:10 w/v)混合,用四层纱布过滤,收集过滤后的液体,即为菌液。培养基在使用前在121℃条件下灭菌15 min。

将1g的样品IDF(IDF、IDF-RG、IDF-60、IDF-120、IDF-120-2)取入厌氧瓶中,加入80 mL灭菌后的培养基和20 mL粪便悬液。未添加样品的作为空白组(BLK组)。所有处理均在氧压低于0.1%的厌氧包系统中进行,孵育24小时。设置三组平行,分别在0、4、8、12、24 h取样,取样后置于-80℃冷藏,以进行后续分析

佟立涛

2024-10-28 10:53:19

佟立涛

2024-10-28 10:53:19

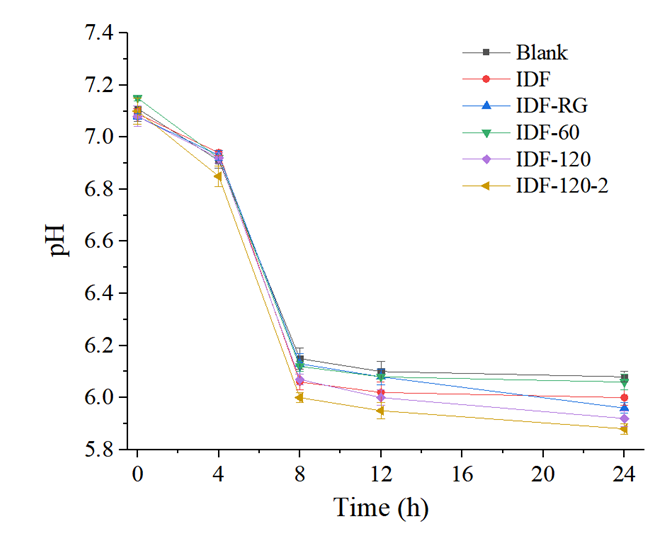

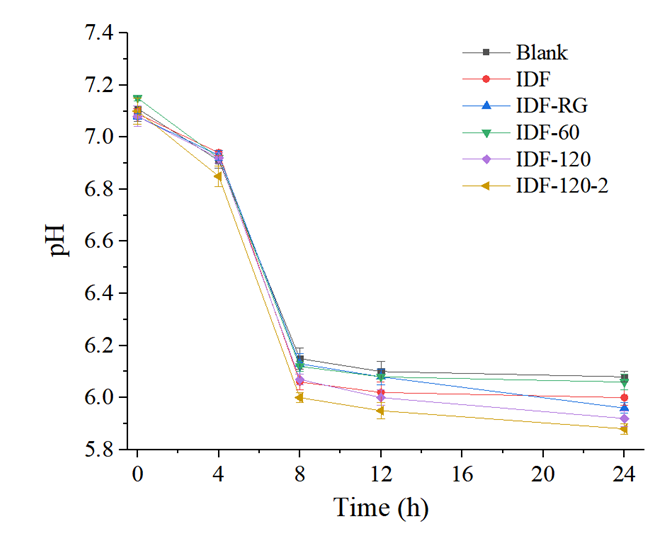

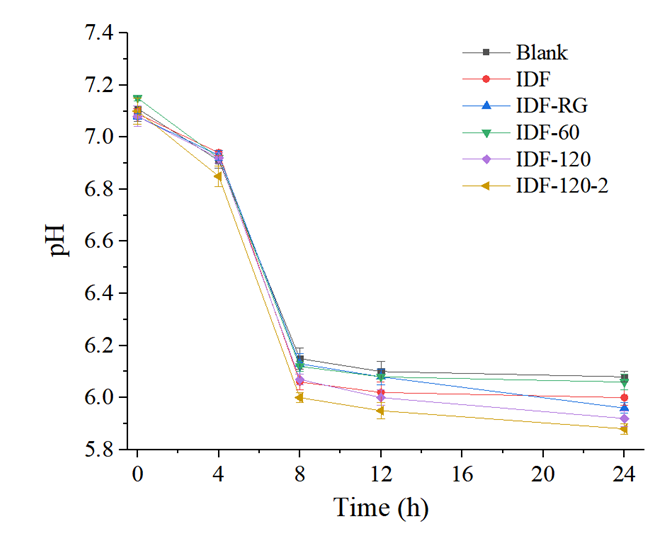

分别将0,4,8,12和24 h收集到的发酵液在冰水中浸泡10 min后,在4℃下离心(4800 rpm,10 min)。然后用pH值测定仪测定发酵上清液的pH值;膳食纤维经肠道微生物群发酵后,会产生一些酸性发酵物,如乳酸和短链脂肪酸。这些物质反过来又会影响pH值和微生物组成。因此,pH是发酵过程中一个非常重要的指标,可用于监测体外发酵过程。图为体外粪便发酵过程中发酵培养的pH值。首先,发酵培养物的初始pH值为7.10 ± 0.10,结果表明,膳食纤维组与BLK组之间无显著性差异。各组的pH值随发酵时间的增加而逐渐降低。在发酵初期阶段(0-8 h),各组的pH值均明显下降,随后各组pH值变化较小,趋于稳定。IDF、IDF-RG、IDF-60、IDF-120和IDF-120-2组在发酵24 h后的平均pH分别为6 ± 0.03, 5.96 ± 0.02, 6.06 ± 0.03, 5.92 ± 0.03和5.88 ± 0.02,均低于BLK组(6.08 ± 0.02)。pH值的降低可能是由于肠道微生物利用培养基中的碳水化合物,导致糖化和发酵,进而形成SCFAs,从而降低了pH值。同时,与其他组相比,IDF-120-2组的pH值下降速度最快,这表明,肠道微生物群对IDF-120-2有更高的利用率来产生更多的SCFAs。随着HPM处理压强的增大和次数的增加,IDF样品的粒径减小、微观结构更加细碎松散,部分结晶区向着无定形区转化,并且半纤维素和木质素含量发生变化,这将更有利于被微生物发酵利用,从而产生有益的脂肪酸。

登录

登录

登录

登录

佟立涛

2024-10-28 10:53:19

佟立涛

2024-10-28 10:53:19

佟立涛

2024-10-28 10:53:19

佟立涛

2024-10-28 10:53:19

佟立涛

2024-10-28 10:53:19

佟立涛

2024-10-28 10:53:19

佟立涛

2024-10-28 10:53:19

佟立涛

2024-10-28 10:53:19

佟立涛

2024-10-28 10:53:19

佟立涛

2024-10-28 10:53:19