杨国柱

2022-10-31 23:28:16

杨国柱

2022-10-31 23:28:16

杨国柱

2022-10-31 23:26:52

杨国柱

2022-10-31 23:26:52

习近平生态文明思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义在生态文明建设领域的集中体现,赋予了马克思主义和中华优秀传统文化崭新的思想内容和时代内涵,是推进马克思主义中国化时代化的光辉典范,是马克思主义中国化新的飞跃的重要内容,实现了人类文明发展史上的一次重大理论创新和思想变革,开辟了人类可持续发展理论和实践的新境界,为筑牢中华民族伟大复兴绿色根基、实现中华民族永续发展提供了根本指引。青海最大的责任在生态,保护好青海生态环境是“国之大者”,要将《习近平生态文明思想学习纲要》与《习近平谈治国理政》、习近平总书记对青海工作重大要求等结合起来学习领悟,深刻把握习近平生态文明思想的科学内涵,切实增强学好用好的政治自觉,深入学、经常学,用心做、扎扎实实做,坚决扛起生态保护重大政治责任,确保党中央关于生态文明建设各项决策部署落地见效。要深学细悟笃行习近平生态文明思想,牢记保护好青藏高原生态就是对中华民族生存和发展的最大贡献,以习近平生态文明思想实践新高地建设为统领,深入建设“七个新高地”,登顶打造生态文明高地;以绿色发展为战略路径,以建设产业“四地”为牵引,协同推进降碳、减污、扩绿、增长各项工作,扎实推进人与自然和谐共生的现代化。

杨国柱

2022-10-31 23:23:17

杨国柱

2022-10-31 23:23:17

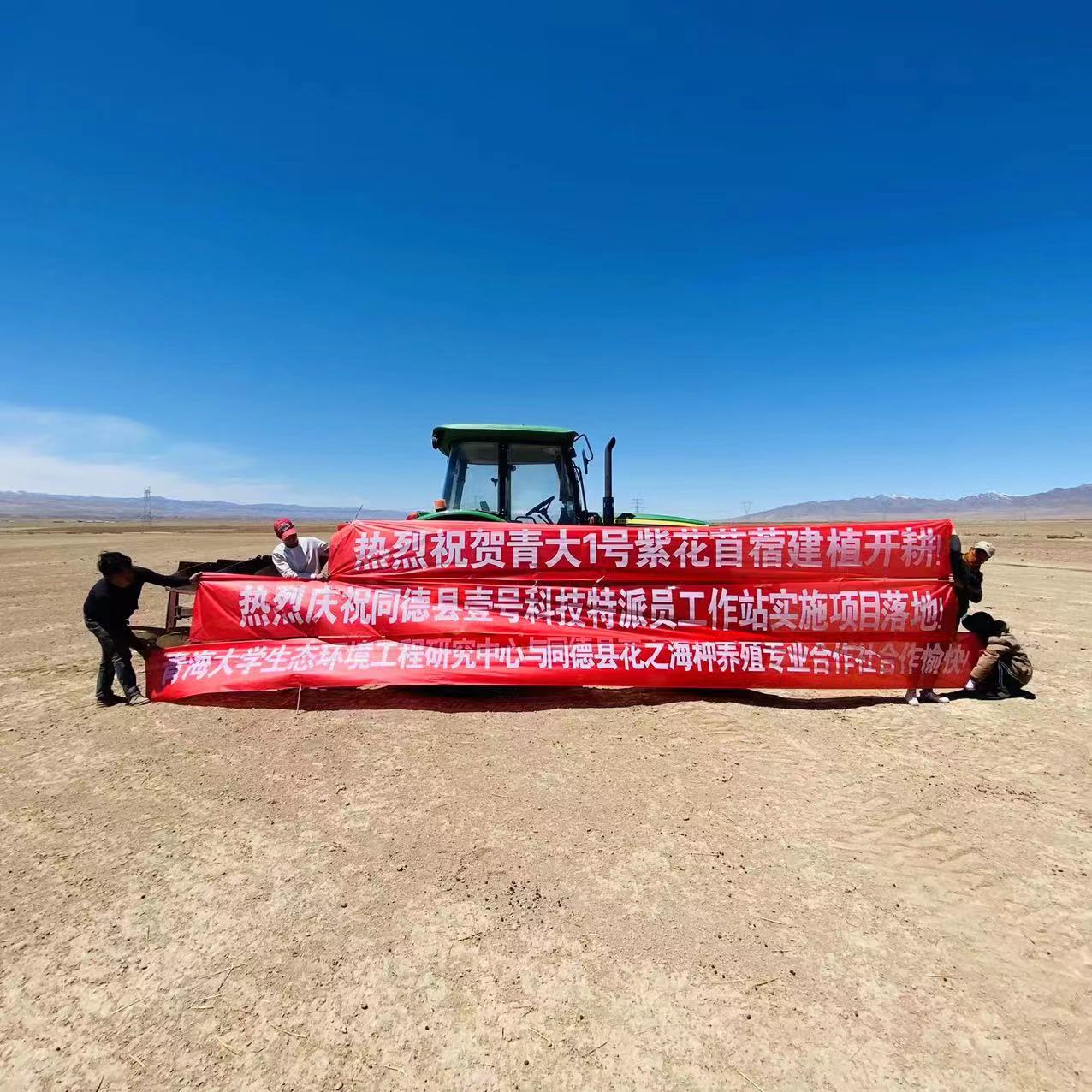

(1)育种家种子和原种生产是生产资料的生产,是确保种子优良性状在农业生产中发挥突出优势的关键环节,要绝对确保种子生产中每一个环节的质量。因此根据实践经验,首先制定出“青大1号”紫花苜蓿新品系育种家种子田间种植、管理和收获全过程生产规程和“青大1号”紫花苜蓿新品系原种种子田种植、管理和收获全程生产规程是确保原种扩繁成功的首要条件。一旦制定并落实后要在项目实施全过程中专人负责严格执行。项目完成后向青海省质量技术监督局申请力争将上述两个规程早日列入青海省地方标准。

(2)在项目实施过程中通过不断积累和总结经验,在项目结题前,制定出:“‘青大1号’紫花苜蓿新品系原种及商品种子加工包装检验和运输技术规程”为今后种子产业化过程和奠定基础和制定规范。力争在项目结题前向省质量技术监督局申请并列入地方标准。

(3)建立起严格的“青大1号”紫花苜蓿新品系三级良种繁育体系,其中核心的技术环节就是建立最严格的生殖隔离和技术防范体系。严格种子生产过程中在花期被昆虫传播,其它品种的不良基因或在生产过程的某个环节(如脱粒)因人为操作不慎良种被混入其它劣种或杂质影响优良品质或是优良性状逐代退化。一句话,隔离是良种繁育的生命线。“青大1号”紫花苜蓿新品系原种繁育体系,拟建立起以“二代三”的模式,也就是说建立起育种家种子和原种二级繁育体系,一般情况下可以原种替代商品种子在市场上流通。从提高商品种子的档次和质量,突出品牌效应,如一旦市场上出现供不应求的局面时,立即可启动应急预案。本团队已与北京厚瑞德酒泉张掖有限公司董事长杨茁萌博士签定了具有意向性合作协议。根据协议精神可与厚瑞德公司合作在其酒泉基地,紧急建立数千至数万亩“青大1号”紫花苜蓿新品系商品种子生产基地(建植面积实际数根据市场需求而定)具体操作细节可另行协商确定。

杨国柱

2022-10-31 23:21:06

杨国柱

2022-10-31 23:21:06

在大食物观视角下,保障粮食安全,要在保障口粮安全和能量安全的基础上,保障营养素供应安全,让人们吃得丰富多样、营养健康。要放眼整个国土资源,开发国内食物资源,增加食物总量。

具体来看,一要扩大食物的来源。过去食物的生产来源主要是耕地,现在要从耕地资源向整个国土资源拓展,看到19亿亩耕地之外,还有33亿亩森林、近4亿公顷草原、300万平方公里海洋。遵照“宜粮则粮、宜经则经、宜牧则牧、宜渔则渔、宜林则林”原则,形成同市场需求相适应、同资源环境承载力相匹配的养殖业生产格局。二要转变食物的结构,不仅向主粮要食物,更要开发肉蛋奶、菜果鱼等副食。统筹考虑食物生产和营养结构,做到食物生产的开源减损并举、食物生产与营养结构的优化并举,实现提升食物产能与优化膳食营养结构的兼容并蓄。

杨国柱

2022-10-31 23:17:51

杨国柱

2022-10-31 23:17:51

供需紧平衡是我国粮食安全的长期态势,饲料粮需求持续增长,粮食安全的最突出矛盾在饲料粮。豆粕减量替代既是应对外部供应不确定性的被动选择,更是贯彻新发展理念推动高质量发展的主动作为,对于养殖者节本、饲料生产者节料、全行业增效和国家粮食安全具有重要意义。要坚持提效、开源、增草,从供需两端同时发力,多措并举促节粮。面对更加繁重的动物产品稳产保供任务和越来越紧的资源环境制约,必须增强大局意识和系统思维,采取更有力的措施,把豆粕等饲料粮减量替代的潜力充分发挥出来,保障饲料粮供给,维护粮食安全。

登录

登录

登录

登录

杨国柱

2022-10-31 23:28:16

杨国柱

2022-10-31 23:28:16

杨国柱

2022-10-31 23:26:52

杨国柱

2022-10-31 23:26:52

杨国柱

2022-10-31 23:23:17

杨国柱

2022-10-31 23:23:17

杨国柱

2022-10-31 23:21:06

杨国柱

2022-10-31 23:21:06

杨国柱

2022-10-31 23:17:51

杨国柱

2022-10-31 23:17:51